Man ist sich ausgeliefert

Serie: Orte der Begegnung

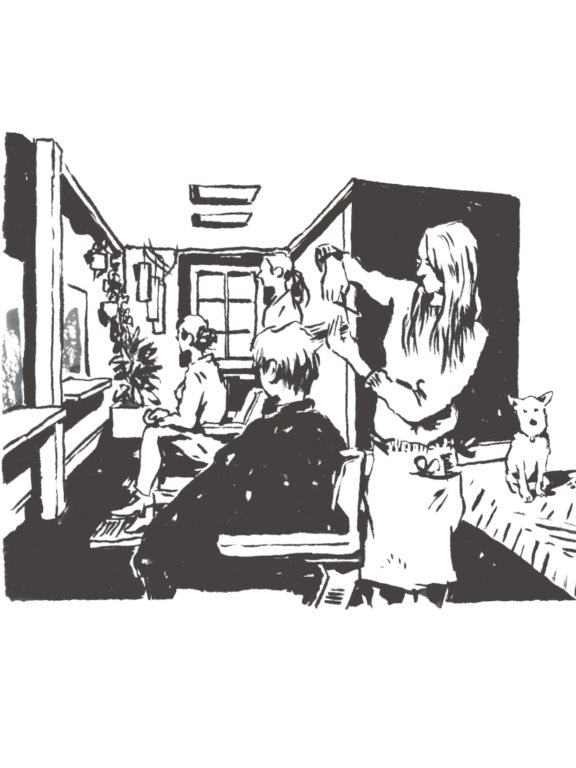

In der Serie «Orte der Begegnung» begeben sich die Redaktionsmitglieder dorthin, wo in unserer funktionalen Welt ein leiser, selbstverständlicher, infor- meller Austausch stattfindet.

COIFFEURSALON

Ich wollte schon immer mal einen coolen Kurzhaarschnitt, aber ich habe mich nie getraut. «Lange Haare stehen dir so gut», war die einhellige Meinung, und ich kam nicht dagegen an. Erst mit der sprichwörtlichen Mid-Life-Crisis kam der entscheidende Impuls. Meine Coiffeurin Lorraine sagt, so etwas erlebe sie ständig. Menschen kämen in den Salon und wollen «endlich etwas verändern». Meist wüssten sie jedoch nicht so genau, was das heisst, und noch weniger, wie sie dahin kommen. Ein üblicher Witz unter Coiffeur*innen lautet: «Die Länge soll so bleiben, kein Pony oder Farbe und auch keine Highlights, aber sonst soll alles anders werden.» Lorraine sagt auch, dass es ein Moment maximaler Verunsicherung ist, mit der sich jemand Neues auf ihren Sessel setzt, und wenn sie da nicht genau die richtige Balance aus Nähe und Distanz, Professionalität und Vertrauenswürdigkeit ausstrahlt, dann wird es nix. Irgendwie hängt eben trotz aller Kritik an Oberflächlichkeit doch eine Menge Identität und Selbstbild an einer Frisur. Und mit jedem Kunden, mit jeder Kundin ist es anders.

Ich hatte den hippen Salon in Kleinbasel bewusst ausgewählt, nicht weil es dort veganen Cappuccino gibt und zwei grosse Hunde herumstreunen, sondern weil ich die Hoffnung hatte, man würde sich dort am Ehesten etwas von den üblichen Konventionen wegbewegen. Ich wollte ja weg von meinem eingefahrenen Selbstbild. Lorraine und Saloninhaber Jascha entsprachen auch gar nicht meinem Klischeebild von Hairstylist*innen – bequem gekleidet, ungestylt und eher ruhig, verbreiteten sie eine ungewöhnliche Atmosphäre für einen Ort, wo es ums Äussere geht. Fast als käme man zum Café zu Freunden und bekäme nebenbei noch eine neue Frisur.

So nah wie einen Barbier oder eine Coiffeurin lässt man sonst nur Ärzte und Pflegepersonal an sich herankommen, sieht man einmal von Familie, Geliebten und engen Freunden ab. Vielleicht ist das auch der Grund, warum man dazu neigt, hier sehr persönliche Dinge zu erzählen. Vielleicht überträgt man einfach die erzwungene körperliche Nähe auch auf die Gesprächsinhalte. Oder baut etwaiges Unwohlsein ab, indem man sich auch mental öffnet? So als gälte, wessen Hände meinen Kopf berühren, dem kann ich auch von meinen Sorgen berichten.

Als sie kurz nach den pandemiebedingten Schliessungen wieder öffnen durften, erzählt Lorraine, da gab es Menschen, die extralange bei ihnen sitzen blieben. Es bestand Redebedarf. Und zum Coiffeur zu gehen, ist eben auch ein Mittel gegen Einsamkeit. Diese Nähe auszuhalten, die sich eben auch unter anderem durch die geringe physische Distanz beim Schneiden ergibt, sei für die Coiffeur*innen nicht immer einfach, sagt Lorraine. Man findet ja nicht zu jedem einen Draht. «Und manchmal würde ich mich gern auch mal zurückziehen.» Als es dem einen Salonhund Django neulich nicht gut ging,

beispielsweise. Dazu böte der Job dann allerdings nicht den Raum. Oft sei es aber auch schön, viele Leute kämen gern und immer wieder, vielleicht auch, weil sie sich gut aufgehoben fühlten.

Ob es bei den unzähligen Barbieren, die seit dem Comeback des designten Vollbarts überall aufgemacht haben, genauso ist? Da dies reine Männerräume sind, entzieht sich dies meiner Kenntnis, aber ich wüsste zu gern, ob da auch so private Angelegenheiten ausgetauscht werden. Wenn meine Theorie stimmt, müssten sich mit einem Barbiermesser am Hals ja sogar noch intimere Gespräche ergeben – schliesslich möchte man mit jemandem, dem man sich derart ausliefert, ganz unbedingt ein Vertrauensverhältnis haben. Lorraine wirft ein, man könne beim Rasieren nicht reden wegen der Verletzungsgefahr und der abgeschnittenen Haare überall. Ich stelle mir das Schweigen der Männer vor. Trotzdem möchte ich gern wissen, wie es in diesen Barbershops so zugeht. Viele werden ja von Immigranten betrieben, und es wäre doch schön, wenn sich hier wenigstens ganz ungezwungen Männer unterschiedlicher Herkunft und Gesellschaftsschicht begegneten.

So wie neulich bei einem anderen Coiffeur meines Vertrauens in Basel. Da erzählte die Tochter italienischer Einwanderer ihrer älteren Schweizer Kundin beim Legen einer Dauerwelle, wie es in den Ferien «zuhause in Italien» war. Und wie das jetzt so ist für ihre Eltern im Alter. Zurückgehen oder hierbleiben? Sie selbst habe ja nur noch eine Art Ferienbeziehung mit Italien, klar spricht sie die Sprache, aber zuhause sei sie schon hier in der Schweiz, wo sie aufgewachsen und wo ihre Arbeit ist. Was wäre sie denn ohne ihre Kundinnen?, lächelt sie in den Spiegel der Dame zu, durch deren Haare sie gerade prüfend mit den Händen fährt. Und meint es so.

Lorraine hat mir übrigens zu einer Begegnung mit einer neuen Form meiner Selbst verholfen, wenn man so will. Über diese Frisur, die ich ohne sie nicht hätte.